El 10 de diciembre se conmemora el día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Los pueblos anhelan su cumplimiento

Violeta Forero

@Violeta_Forero

Después de las barbaries ocasionadas por dos guerras que dejaron en vilo al mundo entero, se necesitaba un consenso mínimo para devolver la confianza, la paz y la estabilidad en la comunidad internacional. Así que el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia, se aprobó el documento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el cual contiene 30 artículos que se agrupan en principios, derechos humanos y libertades básicas.

Gracias a un cualificado grupo de mujeres, entre las que se encontraba Eleanor Roosevelt (Estados Unidos), Hansa Mehta (India), Minerva Bernardino (República Dominicana), Begum Shaista Ikramullah (Pakistán), Bodil Begtrup (Dinamarca), Marie-Hélène Lefaucheux (Francia), Evdokia Uralova (Unión Soviética) y Lakshmi Menon (India), los contenidos de inclusión en género fueron determinantes en la declaración

Sin embargo, no se logró en aquella fecha que la Declaración tuviese un alcance internacional y de compromisos, sino que se tomó como una base orientativa. Solo fue hasta 30 años después que se logró establecer la obligatoriedad de estos, dando paso a los pactos internacionales de derechos humanos que comprenden la Carta Internacional por los Derechos Humanos.

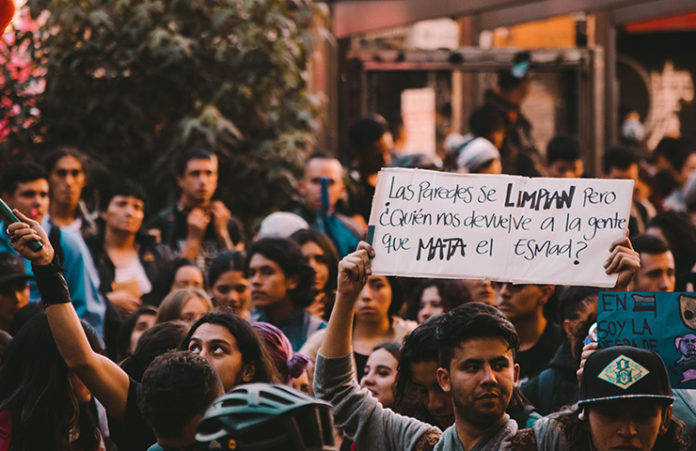

Con el 10 de diciembre como referencia, cada año se conmemora en el mundo entero el Día Internacional por los Derechos Humanos, siendo la ocasión perfecta para realizar plantones y marchas por parte de los pueblos que denuncian la violación sistemática de estos.

El negativo balance

Para conmemorar la fecha en el presente año, la Corporación Reiniciar ha convocado para el 10 de diciembre a una marcha de los sobrevivientes y familiares del genocidio en contra de los partidos políticos Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, con el fin de realizar en la Plaza de Bolívar un homenaje conmemorativo a la tragedia que sufrió la izquierda colombiana en los años ochenta y noventa, dejando como saldo, según informes oficiales de Centro Nacional de Memoria Histórica, al menos 4.153 personas asesinadas, secuestradas y desaparecidas.

Así mismo la Asociación Distrital de Trabajadoras de la Educación, ADE, está convocando para la misma fecha a una movilización con las etiquetas #ElParoNoPara y #LaLuchaNoPara, con el fin de defender los derechos de la niñez en el país, constantemente vulnerados por la extrema derecha en sus ataques desproporcionados contra el magisterio y su sindicato.

Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, 340 personas de las cuales 59 son firmantes del acuerdo de paz, han sido asesinadas a lo largo y ancho del territorio colombiano en el presente año. Así mismo se han cometido 79 masacres siendo Antioquia, Cauca y Nariño los epicentros. Es importante aclarar que se entiende como masacre al “homicidio intencional y simultáneo de varias personas (tres o más) protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, DIH, y en estado de indefensión, en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar”.

Bogotá es la ciudad con más violaciones a derechos humanos en lo que va del 2020. En un informe del 6 de octubre presentado por el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, la Policía Nacional fue el actor principal en cuanto a la vulneración de los derechos humanos (con 269 casos registrados), dejando en segundo lugar al paramilitarismo (con 233 casos registrados) y en tercer lugar al Ejército Nacional (con 106 casos registrados).

Criminalización de la protesta social

Lo cierto es que en este país defender los derechos humanos siempre ha sido una labor de alto riesgo, por ende, la persecución y el asesinato es algo que está presente incluso desde antes de la firma de los Acuerdos de Paz. Sin embargo, el Estado sigue negándolo y siendo cómplice de las amenazas y los hostigamientos aun cuando se está poniendo en riesgo la construcción de la paz en un país que ha sido marcado por la violencia.

Casos emblemáticos como el asesinato de Dilan Cruz (noviembre 2019) y Javier Ordóñez (septiembre 2020), ambos por parte de la Fuerza Pública, son el pan de cada día de una sociedad que aún pone constantemente los derechos humanos en tensión, pues a pesar de contener en teoría un carácter de universalidad y un enfoque de igualdad, en su aplicación parecieran diluirse estas características. Son incontables los casos en los que estos han sido vulnerados. Se podría decir que esto sucede no solo por falta de procedimientos con conductos regulares estables, sino principalmente por ausencia y negligencia estatal.

La situación de Colombia es bastante preocupante, pues la mayoría de estos abusos se presentaron en las protestas realizadas entre el 2019 y 2020. Se debe mencionar que según los artículos 27 y 56 de la Constitución Política de Colombia, la protesta social es un derecho, y con base en la Sentencia de la Corte Constitucional T-281 de 2017, todas las formas de manifestaciones son legítimas siempre y cuando no hagan apología a la guerra, al odio, a la violencia, a la pornografía y a la instigación pública para cometer delitos.

Merecidos reconocimientos

A pesar de la aguda crisis humanitaria en el país, la comunidad internacional entrega el Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia, distinción que busca reconocer, destacar y enaltecer la labor de hombres, mujeres, procesos, organizaciones y ONG que defienden los derechos humanos en Colombia como una acción positiva de respaldo a su trabajo legítimo y al aporte que hacen a la democracia y a la construcción de la paz.

En consecuencia, el pasado miércoles 2 de diciembre se celebró la novena edición del Premio Nacional de Derechos Humanos. El premio es concedido por Diakonia, una organización internacional fundada hace más de 50 años, ACT brazo humanitario y de cooperación para el desarrollo de la Iglesia de Suecia y la Embajada del Reino de Suecia en Colombia.

La categoría ‘Defensora del año’ reconoce el trabajo en la defensa de derechos humanos en Colombia; en esta ocasión fue entregado a Leyner Palacios, sobreviviente de la masacre de Bojayá y activista por la verdad, quien además se destaca como líder en comunidades afro en todo el Pacífico colombiano.

La categoría ‘Reconocimiento a toda una vida’, que enaltece la resistencia y perseverancia a los más de 30 años de trabajo como defensor o defensora de derechos humanos en Colombia, fue entregado a Marino Córdoba Berrío, figura destacada dentro de la comunidad afrocolombiana del país, que ha sido despojada repetidamente de sus derechos y tierras.

Al grupo Kiwe Thegnas (Guardia Indígena) del plan de vida del proyecto nasa se les otorgó el premio ‘Proceso Social Comunitario’. De igual forma, se le otorgó el premio de derechos humanos en la categoría ‘Nivel ONG, colectivo u ONG acompañantes’, a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

Finalmente, el Premio Nacional de Derechos Humanos otorgó el galardón Inmemoriam al padre Alcides Jiménez Chicangana, asesinado en Putumayo hace 22 años.

📢 Si te gustó este artículo y quieres apoyar al semanario VOZ, te contamos que ya está disponible la tienda virtual donde podrás suscribirte a la versión online del periódico.

tienda.semanariovoz.com