Esta obra, ganadora del Premio Medellín Negro de Novela de Crímenes 2018, y escrita por el bogotano Juan David Aguilar Ariza, habla de otro tipo de historia colombiana, la de nuestras propias frustraciones

Jhon Freddy Hernández Álvarez

Para algunos, policial, para otros, histórica, la novela El tiempo del ruido (2018) del escritor colombiano Juan David Aguilar, gira en torno a la desaparición de Rodolfo García Montalván, candidato presidencial con serias posibilidades de ganar en la Colombia de 1949.

Nos sitúa en los tumultuosos tiempos que se desencadenaron luego de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, época definida como los inicios de La Violencia con mayúsculas en nuestro país. Pero lo interesante de esta propuesta narrativa no es el brindarnos otra “novela de la violencia” o de denuncia, sino de darle la posibilidad al lector de reencontrarse con una época oculta tras capas y capas de polarización política, las cuales no permiten acceder a las verdaderas causas y consecuencias de un suceso.

Lejos de adentrarse en ese gran fracaso de la historia que se llama El bogotazo, que conmemoramos cada vez con más pobreza cada nueve de abril, la novela se dedica a narrar pequeños fracasos opacados por el peso histórico del término Violencia: el de Montalván ante la posibilidad de erigir un gobierno con bases comunistas; el de Jorge Almeida, líder guerrillero en búsqueda de la verdadera revolución; el de Esteban, el joven miembro de una creciente y entusiasta clase intelectual universitaria.

Dentro de este mar de pequeños fracasos, hay dos que llaman la atención. El primero, el de Rebeca, que une todos los demás por medio de la diatriba de su narración: la confesión de un amor contenido por el silencio. Un aspecto relevante de esta novela es la voz de sus mujeres. Luego de medir las dimensiones del reto que representa construir la enunciación desde un personaje femenino, Aguilar se aventura a construir una voz que aparece fragmentada a lo largo de toda la novela. Cada párrafo de esta, comprende dos o tres páginas, sin espacios, solo comas; una voz que no se detiene, unida y separada dentro de la novela por un “y…” que no es una pausa hecha por Rebeca, sino un intento por darle un respiro al lector, impaciente por reencontrarse con esa voz entreverada dentro de las páginas.

Este monólogo nos recuerda la boca de la obra de teatro Not I (1972) de Samuel Beckett, una solitaria boca en medio de la oscuridad que emite frases en apariencia inconexas, que brotan y brotan de un personaje que acaba de recuperar el habla; pero lejos de emitir frases confusas, la diatriba de Rebeca está guiada por el encuentro con la memoria.

La voz de Rebeca nos deja encontrarnos con un personaje que al parecer estuvo oculto en el silencio y en la sumisión, a medida que transcurrían los hechos vividos. Sin que su opinión sea tomada en cuenta, es testigo de cómo Jorge y Esteban van cayendo en sus respectivos errores. Pareciera que, como la solitaria boca de Beckett, Rebeca recuperara de repente el habla arrebatada durante tantos años: “y se me olvida que el Parque Bicentenario quedó destruido, si, Esteban, ya ni me acuerdo de nada, me torturaron y ahora le pido a Dios que me de fuerza porque solo Él sabe lo que he tenido que padecer en este lugar, y vuelve la imagen sobre mí, el día que mataron a Jorge Eliécer Gaitán y lo que pasó con Rodolfo García Montalván, y tú y Jorge Almeida, y nuevamente las mujeres de enaguas negras nos miran desde su altura, son las matronas del olvido, nadie percibe su existencia, y así somos, como esas montañas, y estamos allí y nadie da cuenta de nosotros…” (pp. 15; 16).

Como las voces en Pedro Páramo (1955), la de Rebeca se levanta para contar lo que realmente pasó; pero su voz no es la de un fantasma, sino la del sobreviviente que interpela a los muertos. Aguilar plantea un ejercicio inverso del que plantea Rulfo: Rebeca sobrevive a Gaitán, a Montalván, a Esteban, a Jorge y hasta a Rojas Pinilla. Como las montañas, Rebeca permanece, observa silenciosa un remedo de Comala andina (mas desdibujada que la original) y con su desbordado relato, cartografía la memoria de una nación en vísperas de una época de dictadura.

El segundo pequeño fracaso, es el del general Gustavo Rojas Pinilla y su bien (o mal llamada) era de dictadura. Aguilar se acerca a la figura de nuestro único dictador mezclando los pasajes históricos por todos conocidos, con la vida privada y la interioridad del personaje que el autor colombiano logra crear. Un ejemplo de esto, es la utilización de un recuerdo de infancia como pretexto para adentrar al lector en la imprevista toma del poder por parte del general, en el que rompió uno de los vitrales de la iglesia de Santa Bárbara en Tunja “era como si los colores lo estuvieran llamando desde otro tiempo, como si ya hubiera lanzado la piedra (…) Se dejaba llevar por la imaginación y desde aquel momento comprendió que cuando veía las imágenes del futuro no había vuelta atrás”. (p.112).

Mientras que en el caso de Rebeca su relato desbordado le permite generar memoria, en Rojas Pinilla son sus reflexiones las que nos permiten acercarnos al acontecimiento histórico. Esos colores de otro tiempo que ve “Tatayo”, como (le decían al joven Rojas Pinilla), terminan convirtiéndose en el símbolo de su ascenso al poder en la mañana del 13 de junio de 1953.

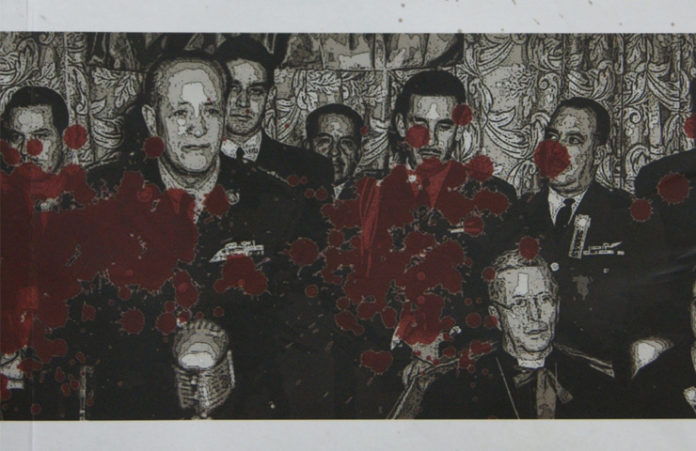

Pero no solo nos topamos con la figura del dictador, también lo rodean otros personajes que hicieron parte del acontecimiento. Un estrábico Laureano Gómez que prepara pandebonos con bocadillo mientras le cede el mando al general o un orgulloso Leónidas Trujillo que interpela a Rojas Pinilla desde su escritorio, ya que no entiende como alguien que se hace llamar dictador, sale huyendo del país del cual se ha apropiado. Estos aspectos son otra forma de construir memoria, nos permiten imaginar las idiosincrasias de figuras históricas, a las que solo estamos acostumbrados a ver en las fotografías que circulan por internet o desde seguras posicionas políticas, que se encargan de delimitar la visión de sus acciones. Aguilar nos permite reevaluar nuestra época de dictadura, formular la pregunta por el “qué hubiese pasado si”, por si eso que llamamos dictadura, no fue más que un gran telón que al caer, dio paso al lánguido bipartidismo que sigue gobernándonos hasta nuestros días.

La antología de pequeños fracasos que nos muestra Aguilar, se manifiesta a través del ruido que genera el testimonio de sus personajes. Es una novela necesaria en un país en donde lo que se dice en redes sociales o en los titulares de los medios resulta siendo más importante que el hecho en sí. Es una novela que permite la construcción de la memoria. A través de la inexpresividad de Rebeca, que estalla en ese discurso que sobrevive ante el silencio o a partir de las interioridades de nuestro general, de brazos cruzados mirando por la ventana a un país que se sumergirá en el Frente Nacional, El tiempo del ruido permite que el lector se confronte con lo que fue la Colombia de principios de los cincuentas. Aguilar termina por construir lo que Fernando del Paso denomina “un libro que no olvide”, alejado de la generalidad impuesta por la palabra “dictadura” o por las imágenes de archivo de tranvías destrozados en El bogotazo que tan acostumbrados estamos de ver siempre que se acerca abril.