“Inicialmente tuve una enorme empatía hacia Vittorio de Sica y el cine del realismo italiano. Pero además, me seduce el cine de suspenso y el cine policiaco americano, que me afectan sentimentalmente”: Lisandro Duque

José Ramón Llanos

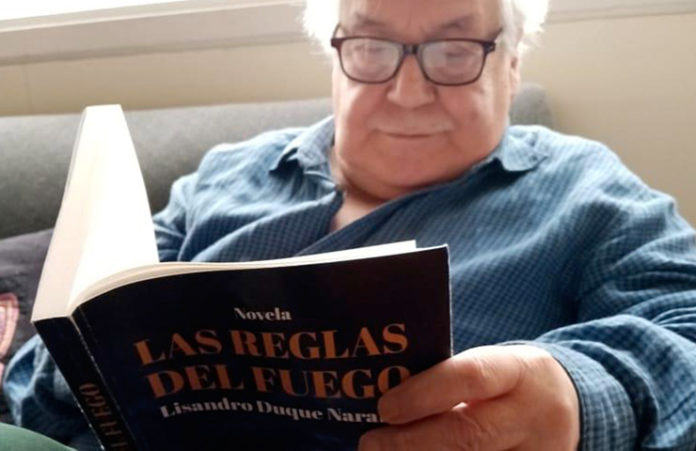

A Lisandro Duque Naranjo lo conocen nacional e internacionalmente como guionista, documentalista y director de cine y ahora nos sorprende con la novela Las reglas del fuego. Obra cuya lectura nos da claves para esclarecer episodios y procesos nada fáciles de comprender de nuestra historia del siglo XX. En la primera parte de esta entrevista dialogamos sobre su quehacer de cineasta. En la segunda parte de esta entrevista Lisandro responde las preguntas sobre Las reglas del fuego.

¿Cómo dio Lisandro Duque sus primeros pasos en el cine?

-Yo era un cinéfilo desde que estaba en el colegio en bachillerato en Sevilla, yo tenía un programa en la emisora de radio Sevilla y hablaba de cine, de los estrenos de la semana y de las salas de cine del pueblo mío que eran El teatro Real y El Alcázar. Cuando yo entré a la universidad ya era un cinéfilo muy muy obsesivo, escribía una columna de cine semanal en el magazine dominical de El Espectador y tenía una columna que se llamaba Pantalla mayor, pero además dirigía el cineclub Ocho y medio, de la facultad de Ciencias Humanas, tenía una concurrencia enorme que debatía intensamente sobre política. Eso fue entre 1969 y 1973.

¿En qué momento decide hacer cine?

-Ni siquiera fue una elección personal. Sino que en el año 73 salió una ley que se llamó de Sobreprecio en el gobierno de Misael Pastrana Y esa ley obligaba a las salas de cine a exhibir antes de la película extranjera un cortometraje colombiano. Entonces se abrió súbitamente un mercado como para 70 u 80 cortos al año y aquí no había casi cineastas, máximo cinco colegas que habían estudiado cine en el exterior: Pacho Norden, Jorge Pinto, Julio Luzardo, Luis A. Sánchez y Guillermo Angulo. Pero ellos no alcanzaban a realizar 80 cortos por año.

¿Cómo se resolvió ese problema?

-Entonces a los productores les tocó inventar cineastas de la nada. Montaron una cacería de todo el que supuestamente supiera hacer cine y ahí en esa redada caí yo porque era cineclubista y escribía sobre cine; los productores creían que yo sabía hacer películas. Con esa oportunidad, me metí muy intrépido, e hice un primer corto que fue hecho muy artesanal, con una banda sonora absolutamente primitiva. Era sobre el problema del transporte en Bogotá, la guerra del centavo y todo eso.

¿Qué título le dio a ese corto?

-Lo titulé Por favor, córrase atrás. Le fue muy bien a ese corto, recibió premio en el Festival de Cine de Cartagena. Por ese premio me fui llenando de humos, de ínfulas y empecé a hacer películas, a preparar guiones y hacer documentales y películas de ficción, en fin, cortometrajes. Cuando menos pensé le fui cogiendo confianza a mi vocación y me dediqué al cine. Empezó a irme bien en las convocatorias que hacía el Ministerio Comunicaciones que era el organismo que manejaba el tema cine en esa época. Me iba bien en los concursos y empecé de puro atrevido a suponer que sabía hacer películas.

¿Cuáles fueron los mejores cortos de los inicios?

-Tengo que reconocer que, aunque es una respuesta un poco cliché, todos me gustan, todos tienen algunos defectos y problemitas. Pero los hice yo mismo, los escribí porque tenía historias acumuladas, tenía un banco personal de historias y me parecía que ameritaban hacer películas con ellas en distintos géneros y ahí con ese nadadito de perro, he hecho seis largometrajes, varias series de televisión, mucho corto y mucho documental.

¿Cuál fue la primera película que te dejó plenamente satisfecho?

-A mí, Visa USA fue el segundo largometraje que hice. Encontré que había un público que se gratificaba mirándola, que la aplaudía, que se reía. Además, es una película con la que yo estuve en muchos festivales internacionales y que sigue teniendo muy buena recordación en cines, es casi mi opera prima.

¿Cómo te conectaste para trabajar una película con Gabo?

-Él vio Visa USA y le encantó, me llamó y me felicitó. Después me preguntó que si yo quería hacer una película con él y con tema de él. La hicimos, se llama Milagro en Roma, es un relato basado en una columna de García Márquez. El guion lo escribimos juntos. Después de terminada la película Gabo escribió un cuento titulado La Santa basado en ese guion.

¿Fue difícil trabajar con García Márquez?

-Gabo no era hombre que lo intimidara a uno con su celebridad. Era un hombre muy tranquilo, con mucho sentido del humor y nos conectamos muy bien. El me planteó el método que proponía para trabajar y me pareció correcto. Trabajamos cuatro meses en La Habana y en México, nos pegábamos unas encerronas de 15 días unas tres veces y ahí concluimos el trabajo.

¿Crees que quedó satisfecho García Márquez con lo que hicieron conjuntamente?

-En una rueda de prensa que hubo en México después de proyectada la película El Coronel no tiene quien le escriba, un periodista le preguntó que cual era la película hecha sobre su obra que más le había gustado. Y él dijo: “Milagro en Roma es la que más me gusta de todas”. Destaco que ya en ese momento se habían hecho como 23 películas sobre obras de García Márquez.

¿Tuviste oportunidad otra vez de trabajar con Gabo?

-Después trabajé con él porque escribió la adaptación de la serie María de Jorge Isaacs para RCN. Además, yo empecé a trabajar en televisión porque él le propuso a RCN que me encargaran a mí La Vorágine de José Eustasio Rivera. Por eso RCN me pidió que adaptara y dirigiera La Vorágine, eso fue en 1991 y esa serie fue muy celebrada por el público

¿Alguna particularidad destacable de la forma como trabajaste Milagro en Roma con García Márquez?

-Yo tuve una experiencia muy interesante con Gabo, y es que a Gabo le gustaron mucho el tipo de diálogos que yo escribí en Visa USA. Entonces él me dijo: yo quiero unos diálogos, así como esos, ¿cómo los hacemos? Entonces pusimos una grabadora e improvisamos los diálogos él hacia el papel del héroe de Margarito Duarte y yo hacia el papel de un cardenal malo, un cardenal burócrata que le dificultaba al personaje acceder al Vaticano. Esa fue una metodología de trabajo que funcionó muy bien. Después lo que hicimos fue transcribir lo que habíamos improvisado o conversado y que fueron los diálogos de los personajes.

¿Qué influencias identificas en tu cine?

-Inicialmente tuve una enorme empatía hacia Vittorio de Sica y el cine del realismo italiano. Pero además me seduce el cine de suspenso, el cine policiaco americano que me afectan sentimentalmente.

Por favor hágame una valoración de las que usted considera las mejores películas colombianas.

Las tengo muy claras: Pasado meridiano de José María Arzuaga; Chircales de Jorge Silva y Martha Rodríguez, un documental del año 68, ¿Qué es la democracia? de Carlos Álvarez un documental del año 63, El rio de las tumbas de Julio Luzardo, película del año 62; El oro es triste, Luis Alfredo Sánchez; La estrategia del Caracol de Sergio Cabrera, La gente de la universal de Felipe Aljure; Rodrigo D, no futuro y La vendedora de Rosas de Víctor Gaviria.

tienda.semanariovoz.com