El jazz no sólo es un género musical; es un símbolo y una causa de la construcción colectiva de lo popular. Una historia a contrapelo de la cultura dominante del mercado

Óscar Daniel Sotelo Ortiz

@oscarsopos

No es gratuito que el festival Jazz al Parque se haga en el parque metropolitano El Country de la ciudad de Bogotá. La única espacialidad de la clase alta como lugar público en uno de los sectores más privilegiados de la ciudad, recrea y acoge el festival gratuito más grande de este género en el país.

Es innegable que ello se da porque la lectura del jazz es confeccionada por las industrias culturales como una expresión musical de ambiente en los prestigiosos cocteles de las clases altas, ensamble de prolijos intérpretes dignos del aplauso de un público minoritario y educado, o escuela de profesionales músicos provenientes de las clases medias de la población que acceden al jazz por su rigurosidad académica y musical, o por una genuina admiración a un género de culto en la cultura universal.

Sin embargo, en el ADN jazzístico reside una potencia cultural de la resistencia, la mayoría de las veces ignorada y olvidada, incluso por la misma academia que la mantiene viva en las aulas universitarias, conversatorios especializados y presentaciones en vivo. El jazz no sólo es un género musical; es un símbolo y una causa de la construcción colectiva de lo popular, sin ser una expresión de masas en la actualidad. Una historia a contrapelo de la cultura dominante del mercado.

Emergencia norteamericana

El aclamado historiador marxista, Eric Hobsbawm, en su reconocido libro Gente poco corriente: resistencia, rebelión y jazz, sentencia de manera categórica que “el jazz sigue siendo la aportación musical más seria de los Estados Unidos a la cultura mundial”. En la segunda década del siglo XX, en el marginal y campesino sur norteamericano, especialmente en la ciudad cosmopolita pero igualmente segregada New Orleans en Luisiana, la población negra irrumpió con una expresión musical y artística, llamada muchos años después como jazz, compuesta de la combinación de una instrumentación, armonía y melodía derivadas de la tradición occidental, con el sonido y el ritmo del blues afroamericano.

Como es lógico, la población blanca y sus instituciones se resistieron a esta confrontación abierta y directa a la alta cultura europea, dándole una connotación simbólica a la emergente expresión afroamericana. El jazz es música de la diáspora de la población negra, su historia es parte de la migración de masas afroamericanas hacia el norte industrializado. En la bohemia de ciudades como Kansas City, Chicago y New York nacieron los clubes de música y baile, y con ellos el trampolín perfecto donde brillaron artistas pioneros como Louis Armstrong o Sidney Bechet.

El jazz no nació y triunfó como música para intelectuales, como podría creerse en la actualidad, fue la resistencia y ruptura con el ritual acartonado y elitista de la danza lo que le dio posibilidades. La epidemia del baile social de masas, no sólo le abrió caminos sino que lo sintonizó con las múltiples realidades de la clase trabajadora, con su cotidianidad de angustias derivadas de la depresión económica y la inestabilidad política de un mundo en guerra.

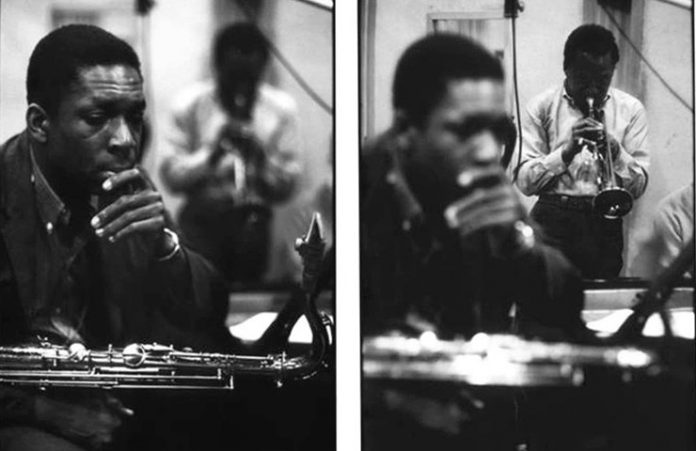

El jazz como arte plebeyo y contemporáneo, fue música negra norteamericana, conquistó el mundo al aportar una forma de creación cultural desde abajo por fuera del canon de la vanguardia y su alta cultura. Sus distintas etapas históricas en el siglo XX como el dixieland, el swing, el be-bop, el cool jazz, el free-jazz y las distintas fusiones, crearon genios de la música como Count Basie, Duke Ellington, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis, John Coltrane, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Herbie Hancock, entre otros. Una gama de artistas, en su mayoría afroamericanos, que marcarían la historia del jazz en la cultura mundial.

Crisis y contracultura

El relativo éxito mundial del jazz se vino a pique con la emergencia del rock and roll en la segunda mitad del siglo XX. Atrás quedaba el lugar privilegiado de diversión y ocio hacia las clases bajas y medias de las poblaciones urbanas norteamericanas y europeas, lo cual no desdibujó la potencialidad del jazz como arte moderno, pues su recepción siempre fue más allá de lo meramente exótico, primitivo, no-burgués.

“El jazz dejó huella como nombre, idea, sonido novedoso y popular”, nos recuerda Hobsbawn, porque sus raíces folclóricas fueron capaces de atraer a las masas, su estructura musical de “hágalo-usted-mismo” permitió que las personas corrientes participaran, y esencialmente porque era música para la protesta, la manifestación y la celebración colectiva.

La crisis de los años cincuenta y sesenta dibujó tres realidades que le dieron un nuevo horizonte al jazz con relación a la emergencia de nuevas subjetividades y realidades sociales.

La primera es que el jazz es y será siempre un arte minoritario, cuyo público real se cuenta por millones en un mundo de miles de millones. La segunda es que la crisis y la situación de nueva vanguardia, aflojó su marco tradicional lo cual permitió influencias ajenas de Europa, África y América Latina, haciéndolo menos norteamericano y más cosmopolita, incluso en lo político.

Especial lugar tiene para nuestra América la emergencia del latín jazz y la perspectiva de combinar sonidos subalternos y marginales de nuestro folclore, especialmente la música afro-cubana y brasileña, con la estructura musical del jazz norteamericano. Y una tercera realidad, que se involucró con una situación social intempestiva, que hizo de la vanguardia jazzística de los sesentas una expresión consciente, política y radicalmente negra.

Sobreviviente de la industria cultural de la música, el jazz se configuró en la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días como expresión contracultural del mercado, confrontando a la idea-realidad que impone en serie lo que se debe soñar, desear, reproducir y consumir. El jazz ha demostrado que sobrevive y se renueva en una sociedad que no está diseñada para él. Es resistencia contra-cultural, pura y dura resistencia.

Jazz al parque

El sábado 16 y domingo 17 de septiembre, viviremos una nueva edición de Jazz al Parque en la ciudad. Con una cartelera de lujo que armoniza artistas internacionales como Rosario Giuiliani (Italia), Gabriel Grossi (Brasil), Jazzmeia Horn (EE.UU.) y Chucho Valdés (Cuba), con grupos locales como la Big Band Bogotá, Arrabalero, Lina y los Hell-o Yak, entre otros, la veintidosava edición espera seguir revitalizando los espacios culturales de la ciudad desde el arte y la cultura.

La invitación es ir al Country Club y apropiarse de los suelos de la burguesía, disfrutar y re-significar el jazz como herencia de las resistencias afroamericanas, cristalizada en su música, y darle un revés a la administración del alcalde Enrique Peñalosa quienes pretendían hace año y medio clausurar Jazz al Parque por considerarlo un evento de la élite que no debería ser público, ni de la gente.